Bundeskontaktstelle Braunkohle des Netzwerkes GRÜNE LIGA Lausitzer-Kohle-Rundbrief vom 16. Oktober 2020 Brunicowy Rozglěd Bundeskontaktstelle Braunkohle des Netzwerkes GRÜNE LIGA Lausitzer-Kohle-Rundbrief vom 16. Oktober 2020 Brunicowy Rozglěd |

| GRÜNE LIGA: Verlängerung des Tagebaus Nochten bis 2033 nicht genehmigungsfähig Planungschaos am Klinger See: Plötzlich fehlen 3 Meter Wasserhöhe Brandenburg erhebt erstmalig Sicherheitsleistungen für Tagebau-Rekultivierung Gutachten: Geplante Erweiterung des polnischen Tagebaus Turów gefährdet Wasserqualität auch in Deutschland Erinnerung: „auf dem Weg nach Tzschelln“ – morgen Konzert auf dem Pfarrhof zu Schleife Der Rundbrief als pdf-Datei hier GRÜNE LIGA: Verlängerung des Tagebaus Nochten bis 2033 nicht genehmigungsfähig Zahlreiche Einwender befürchten Verschärfung der Wasserprobleme im Spreegebiet / Durchsetzbarkeit von Enteignungen steht in Frage  Freiberg/Cottbus, 16.10.2020. Die GRÜNE LIGA hat gemeinsam mit privat betroffenen Grundeigentümern eine ausführliche Einwendung gegen die Verlängerung der Zulassung des Tagebaues Nochten eingereicht. Der Kohlekonzern LEAG hatte zuvor eine Verlängerung der bislang zum 31.12.2026 auslaufenden Zulassungsbescheides beantragt. Zahlreiche Bürger*innen, der BUND Sachsen und die Deutsche Umwelthilfe reichten ebenfalls kritische Einwendungen beim sächsischen Oberbergamt in Freiberg ein. Auch die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft (FWA) teilte auf Nachfrage mit, dass sie eine Einwendung in diesem Verfahren eingereicht hat. Freiberg/Cottbus, 16.10.2020. Die GRÜNE LIGA hat gemeinsam mit privat betroffenen Grundeigentümern eine ausführliche Einwendung gegen die Verlängerung der Zulassung des Tagebaues Nochten eingereicht. Der Kohlekonzern LEAG hatte zuvor eine Verlängerung der bislang zum 31.12.2026 auslaufenden Zulassungsbescheides beantragt. Zahlreiche Bürger*innen, der BUND Sachsen und die Deutsche Umwelthilfe reichten ebenfalls kritische Einwendungen beim sächsischen Oberbergamt in Freiberg ein. Auch die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft (FWA) teilte auf Nachfrage mit, dass sie eine Einwendung in diesem Verfahren eingereicht hat.Weiterlesen Planungschaos am Klinger See: Plötzlich fehlen 3 Meter Wasserhöhe Wie die LMBV heute in einer Pressemitteilung veröffentlicht hat, läßt sich der bereits planfestgestellte Endwasserstand des Klinger Sees laut dem überarbeiten überarbeitete hydrogeologische Großraummodell (HGM) des Sanierungsunternehmens nicht mehr erreichen. Statt 71,5 m NHN würden nur circa 68,6 Metern NHN erreicht, der planfestgestellter Endwasserstand ließe sich nur über eine dauerhafte Wasserzuleitung aus der Tranitz gewährleisten. Die Ufer von Tagebauseen sind in der Regel nur für den geplanten Wasserstand ausreichend verdichtet, bei einem fast 3 Meter tieferem Seewasserspiegel dürfte die Standsicherheit somit in Gefahr sein. Weiterlesen Brandenburg erhebt erstmalig Sicherheitsleistungen für Tagebau-Rekultivierung Brandenburg erhebt für die aktiven Tagebaue Welzow und Jänschwalde erstmalig Sicherheitsleitungen nach Bundesbergrecht vom Bergbaubetreiber LEAG. Das teilte das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Anfang Oktober auf Nachfrage des BUND Brandenburg mit. Die Einführung von Sicherheitsleistungen war ein seit Jahren überfällig Schritt. Das Risiko, das der Staat die Folgekosten der LEAG-Tagebaue übernimmt, wird so zumindest verringert. Schon seit Jahren zeichnet sich es sich ab, dass die Braunkohleverstromung diese Folgekosten nicht mehr erwirtschaften kann. Es muss deshalb verhindert werden, dass noch weitere Finanzmittel über das Firmenkonstrukt der Oligarchen Křetinský und Kellner aus der Lausitz abfließen. Weiterlesen Gutachten: Geplante Erweiterung des polnischen Tagebaus Turów gefährdet Wasserqualität auch in Deutschland Die geplante Fortführung des polnischen Tagebaues Turów würde deutlich größere Auswirkungen auf das Leben in der Stadt Zittau haben, als bisher durch die Betreibergesellschaft dargestellt wurde. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die am 12. Oktober in Zittau vorgestellt wurde. Die im Auftrag der tschechischen Frank Bold Society und Greenpeace Deutschland entstandene Arbeit des Geologen Dr. habil. Ralf E. Krupp kommt zu dem Schluss, dass von den Bergbauarbeiten erhebliche Risiken für die Stadt Zittau und die umliegenden Ortschaften ausgehen werden. Neben einer langwierigen Belastung der Neiße mit sauren Grubenwässern seien vor allem Grundwasserabsenkungen, Bodensenkungen im Zittauer Stadtgebiet von mehreren Zentimetern und im schlimmsten Fall ein Durchbruch der Neiße in das Tagebaugebiet zu befürchten. vollständige Pressemitteilung der Stadt Zittau „auf dem Weg nach Tzschelln“ – Konzert auf dem Pfarrhof zu Schleife  WIR HABEN HEUTE (16.10.) NOCH EINMAL RÜCKSPRACHEMIT DEN BEHÖRDEN GEHALTEN UND KÖNNEN DAS KONZERT AUFGRUND DER FESTGELEGTEN INFEKTIONSSCHUTZMASSNAHMEN WIE GEPLANT DURCHFÜHREN. (Auf die Planung weiterer Kulturveranstaltungen für dieses Winterhalbjahr verzichten wir vorerst aufgrund der angespannten Corona-Lage.) Am Sonnabend, dem 17. Oktober findet ab 18 Uhr auf dem Pfarrhof von Schleife eines der seltenen Konzerte von „Rüdiger Bartsch und die alte Combo“ mit dem Liederprogramm „auf dem weg nach Tzschelln“ statt. Sie werden unterstützt vom Cottbuser Kunstprojekt Zero moment of thruth (ZMOT). WIR HABEN HEUTE (16.10.) NOCH EINMAL RÜCKSPRACHEMIT DEN BEHÖRDEN GEHALTEN UND KÖNNEN DAS KONZERT AUFGRUND DER FESTGELEGTEN INFEKTIONSSCHUTZMASSNAHMEN WIE GEPLANT DURCHFÜHREN. (Auf die Planung weiterer Kulturveranstaltungen für dieses Winterhalbjahr verzichten wir vorerst aufgrund der angespannten Corona-Lage.) Am Sonnabend, dem 17. Oktober findet ab 18 Uhr auf dem Pfarrhof von Schleife eines der seltenen Konzerte von „Rüdiger Bartsch und die alte Combo“ mit dem Liederprogramm „auf dem weg nach Tzschelln“ statt. Sie werden unterstützt vom Cottbuser Kunstprojekt Zero moment of thruth (ZMOT).Weiterlesen |

| Postanschrift Umweltgruppe Cottbus e.V. Straße der Jugend 94, 03046 Cottbus Telefon: +49 (0151) 14420487 Internet: www.kein-tagebau.de E-Mail: umweltgruppe@kein-tagebau.de Unterstützen Sie uns IBAN: DE17 4306 0967 1145 3769 00 BIC: GENODEM1GLS Verwendungszweck „Lausitzer Kohle“ |

Spree

Lausitzer-Kohle-Rundbrief vom 21. August 2020 Brunicowy Rozglěd

Bundeskontaktstelle Braunkohle des Netzwerkes GRÜNE LIGA Bundeskontaktstelle Braunkohle des Netzwerkes GRÜNE LIGA |

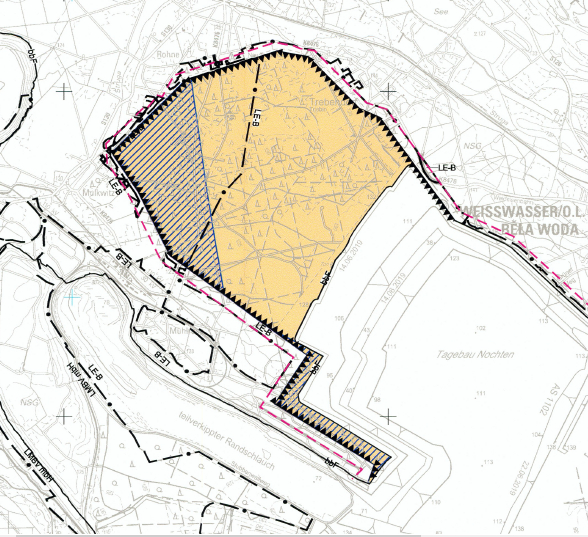

| Rundbrief vom 21. August 2020 1. LEAG muss nach Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums ihre genehmigten Tagebaue verkleinern 2. Wasserhaushalt entscheidend bei der Umplanung der Lausitzer Tagebaue: Hintergründe und Positionen 3. Brandenburg bereitet Änderung des Braunkohlenplans Welzow-Süd II vor 4. Landesamt korrigiert Frist: Einwendungen zur LEAG-Müllverbrennung noch bis 30. September möglich 5. Unser Wald im Greenpeace-Magazin / erneuter Naturschutzeinsatz Der Rundbrief als pdf LEAG muss nach Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums ihre genehmigten Tagebaue verkleinern  Cottbus, 21.08.2020. Laut den im Auftrag des Bundeswirtschaftsministerium erfolgten Berechnungen von Wirtschaftsprüfern müsste der Lausitzer Kohlekonzern LEAG nicht nur auf neue Abbaugebiete verzichten, sondern auch die bereits genehmigten Tagebaue verkleinern. „Nach diesen Berechnungen könnte sowohl der Tagebau Nochten mehr Abstand zu den Dörfern Rohne und Mulkwitz einhaltend, als auch der Tagebau Jänschwalde mehr Abstand zu Taubendorf. Die sächsischen und brandenburgischen Landesbehörden müssen diese Ergebnisse ernst nehmen und dürfen nicht unkritisch die Prognosen der LEAG übernehmen.“ sagt René Schuster von der GRÜNEN LIGA. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft E&Y hat im Auftrag der Bundesregierung das Unternehmenskonzept der LEAG auf Plausibilität geprüft, eine Kurzfassung wurde bereits Anfang Juli durch den Bundestag veröffentlicht. Demnach werden bis zum Jahr 2038 etwa 80 Millionen Tonnen Kohle weniger verbraucht, als in den vier laufenden LEAG-Tagebauen liegt. Cottbus, 21.08.2020. Laut den im Auftrag des Bundeswirtschaftsministerium erfolgten Berechnungen von Wirtschaftsprüfern müsste der Lausitzer Kohlekonzern LEAG nicht nur auf neue Abbaugebiete verzichten, sondern auch die bereits genehmigten Tagebaue verkleinern. „Nach diesen Berechnungen könnte sowohl der Tagebau Nochten mehr Abstand zu den Dörfern Rohne und Mulkwitz einhaltend, als auch der Tagebau Jänschwalde mehr Abstand zu Taubendorf. Die sächsischen und brandenburgischen Landesbehörden müssen diese Ergebnisse ernst nehmen und dürfen nicht unkritisch die Prognosen der LEAG übernehmen.“ sagt René Schuster von der GRÜNEN LIGA. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft E&Y hat im Auftrag der Bundesregierung das Unternehmenskonzept der LEAG auf Plausibilität geprüft, eine Kurzfassung wurde bereits Anfang Juli durch den Bundestag veröffentlicht. Demnach werden bis zum Jahr 2038 etwa 80 Millionen Tonnen Kohle weniger verbraucht, als in den vier laufenden LEAG-Tagebauen liegt.Weiterlesen Wasserhaushalt entscheidend bei der Umplanung der Lausitzer Tagebaue GRÜNE LIGA formuliert Anforderungen an die Planungsprozesse  Cottbus, 20.08.2020. Der Umweltverband GRÜNE LIGA veröffentlichte heute ein Positionspapier mit Anforderungen an die Planungsprozesse zum auslaufenden Braunkohlenbergbau in der Lausitz. Die Überarbeitung des Braunkohlenplanes Nochten in Sachsen ist formell bereits eingeleitet, ein entsprechendes Verfahren zum Tagebau Welzow-Süd in Brandenburg angekündigt. ein zentrales Problem beim schrittweisen Auslaufen der Braunkohlenutzung ist der Umgang mit dem Wasserhaushalt . Aktuell liegen sowohl Planentwürfe der Behörden als auch die überarbeiteten Vorstellungen des Unternehmens LEAG („Revierkonzept“) noch nicht vor. Sieben allgemeine Anforderungen an die Planungsprozesse kann die GRÜNE LIGA jedoch bereits im Vorfeld formulieren: Cottbus, 20.08.2020. Der Umweltverband GRÜNE LIGA veröffentlichte heute ein Positionspapier mit Anforderungen an die Planungsprozesse zum auslaufenden Braunkohlenbergbau in der Lausitz. Die Überarbeitung des Braunkohlenplanes Nochten in Sachsen ist formell bereits eingeleitet, ein entsprechendes Verfahren zum Tagebau Welzow-Süd in Brandenburg angekündigt. ein zentrales Problem beim schrittweisen Auslaufen der Braunkohlenutzung ist der Umgang mit dem Wasserhaushalt . Aktuell liegen sowohl Planentwürfe der Behörden als auch die überarbeiteten Vorstellungen des Unternehmens LEAG („Revierkonzept“) noch nicht vor. Sieben allgemeine Anforderungen an die Planungsprozesse kann die GRÜNE LIGA jedoch bereits im Vorfeld formulieren:Weiterlesen Brandenburg bereitet Änderung des Braunkohlenplans Welzow-Süd II vor Laut einer Mitteilung der bündnisgrünen Landtagsfraktion bereitet das Brandenburger Infrastrukturministerium ein Verfahren zur Änderung des Braunkohleplans Welzow-Süd vor. Mit dem neuen Plan soll das Aus für das Teilfeld II festgeschrieben und damit der Erhalt des Dorfes Proschim und des Flugplatzes Welzow sichergestellt werden. Praktisch wird damit ein Beschluss der rot-roten Koalition aus dem Jahr 2014 zurückgenommen. Seit 2017 hielt sich selbst der Braunkohleförderer LEAG die Entscheidung noch offen und wollte sie im Jahr 2020 treffen. Bisher hat sich die LEAG aber noch nicht geäußert. Bereits im Koalitionsvertrag der aktuellen Kenia-Koalition wurde die Absage für einen neuen Tagebau Welzow Süd II festgehalten. Weiterlesen Landesamt korrigiert Frist: Einwendungen zur LEAG-Müllverbrennung noch bis 30. September möglich In einer korrigierten Bekanntmachung hat das Landesamt für Umwelt mit Hinweis auf zusätzliche Unterlagen die Verlängerung der Beteiligungsfrist bekanntgegeben: Einwendungen gegen das Vorhaben können demnach bis einschließlich 30. September 2020 eingereicht werden. Ursprünglich sollte die Frist bereits am 31. August 2020 ablaufen. Ob dem Amt inzwischen aufgefallen ist, dass man solche Beteiligungsverfahren nicht in die Sommerpause legen sollte oder die Frist-Verlängerung auch auf Kritik daran zurückgeht, dass die Unterlagen zuerst weder druckbar noch kopierbar waren, bleibt Spekulation. Derweil formiert sich der Protest gegen das Vorhaben in der Region. In der zweiten Septemberhälfte ist eine öffentliche Informationsveranstaltung der Kritiker geplant. Weiterlesen Unser Wald im Greenpeace-Magazin / erneuter Naturschutzeinsatz Das aktuelle Greenpeace-Magazin (Ausgabe September / Oktober 2020) widmet sich dem Schwerpunkt Wald. Dabei wird dem von der Umweltgruppe Cottbus im Vorfeld des Tagebaues Nochten langfristig gepachtete Waldstück eine ganze Seite (S. 46) gewidmet. Einige Wochen nach dem Besuch der Journalisten führten Naturschützer*innen aus Cottbus und der Region Schleife einen weiteren Naturschutzeinsatz in deren gepachtetem Waldstück durch. Weiterlesen |

| Postanschrift Umweltgruppe Cottbus e.V. Straße der Jugend 94, 03046 Cottbus Telefon: +49 (0151) 14420487 Internet: www.kein-tagebau.de E-Mail: umweltgruppe@kein-tagebau.de Unterstützen Sie uns IBAN: DE17 4306 0967 1145 3769 00 BIC: GENODEM1GLS Verwendungszweck „Lausitzer Kohle“ |

[Lausitzer-kohle] Rundbrief: Verlängerung Welzow I nicht genehmigungsfähig

- Wasserverlust von Seen im Umfeld des Tagebaus Jänschwalde – Kungelrunde soll „Zielwasserstände“ festlegen

- GRÜNE LIGA: Verlängerungsantrag für Tagebau Welzow I ist nicht genehmigungsfähig

- Landesregierung widerspricht sich bei Sulfat-Zielwerten für die Spree

- Keine Sicherheitsleistungen beim Tagebau – Steuerzahler bleiben bei Insolvenz auf Rekultivierungskosten sitzen

- Petitionsausschuss des EU-Parlaments zieht erstes Fazit seiner Lausitzreise: Braunkohlewirtschaft nicht zukunftsfähig

- Post vom Bergamt: Verfahren zu Nochten 2 eingestellt

- Landkreis Bautzen will Belastungen der Struga endlich untersuchen

- Keine Subventionen mehr – EPH schließt Kohlekaftwerk in England

1. Wasserverlust von Seen im Umfeld des Tagebaus Jänschwalde – Kungelrunde soll „Zielwasserstände“ festlegen

Mit einem Antrag im Brandenburgischen Landtag fordert die bündnisgrüne Fraktion ein unabhängiges Gutachten zur Klärung der Ursache für den massiven Wasserverlust von Seen im Umfeld des Tagebaus Jänschwalde. Zudem fordert die Fraktion die Landesregierung auf, ein Konzept zu entwickeln, wie die Wasserstände in den Seen im Umfeld des Tagebau Jänschwalde stabilisiert werden können. Geprüft werden müsse zudem, ob ein Stopp des Tagebaus notwendig ist.

Kurz nach Bekanntwerden des Antrages gab es ein Gespräch der Landesämter für Umwelt (LfU) und Bergbau (LBGR) mit der LEAG. Anschließend wurde von Ministeriumssprecher Streu mitgeteilt, dass auch die LEAG den bisher stets bestrittenen Bergbaueinfluss auf den Großsee, Pinower See und Kleinsee einräumt. Eine Arbeitsgruppe aus LEAG und Landesämtern wolle bis Ende März einen Maßnahmeplan und Zielwasserstände festlegen.

Fraglich ist, ob es sich bei „Zielwasserständen“ um den bergbaulich unbeeinflussten Zustand handeln wird, oder ob hier vorbei an Recht und Gesetz ein bestimmtes Maß an Verschlechterung für hinnehmbar erklärt werden soll. Die Beteiligung des Bergbau-unternehmens an der intransparenten Runde lässt genau das befürchten.

In der Vergangenheit war von der betroffenen Gemeinde Schenkendöbern mehrfach gefordert worden, dass die 2016 vom Umweltministerium eingerichtete Arbeitsgruppe Pastlingsee sich auch um die anderen Seen der Umgebung kümmern möge. Das wurde regelmäßig abgelehnt. Jetzt also stattdessen eine neue AG – bei der Gemeinden und Umweltverbände offensichtlich draußen bleiben sollen. Tagebau und Transparenz sind einfach nicht miteinander vereinbar.2. GRÜNE LIGA: Verlängerungsantrag für Tagebau Welzow I ist nicht genehmigungsfähig

Der Umweltverband GRÜNE LIGA sieht den Antrag des Kohlekonzerns LEAG auf Verlängerung des Tagebaues Welzow-Süd als nicht genehmigungsfähig an. Die LEAG hat beantragt, die bis 2023 befristete Genehmigung ihres Tagebaues Welzow-Süd Teilfeld I bis nach 2030 zu verlängern. Sie hat dafür die Abbauplanung so geändert, dass sie von der Inanspruchnahme des umstrittenen Teilfeldes II unabhängig ist. Die Planung einer vom Teilfeld II unabhängig herstellbaren Folgelandschaft fehlt jedoch weiterhin.

„Obwohl über die Abbaggerung des Dorfes Proschim noch nicht entschieden ist, verplant die LEAG schon den Boden unter Proschim, um damit ihre benachbarte Kohlegrube zuzuschütten. Auf diese Weise Tatsachen für weitere Abbaugebiete zu schaffen, kann nach dem Bundesberggesetz nicht genehmigt werden.“ erläutert René Schuster von der GRÜNE LIGA.

Das Gesetz formuliert als Voraussetzung für die Genehmigung eines Betriebsplanes „die erforderliche Vorsorge zur Wiedernutzbarmachung der Oberfläche in dem nach den Umständen gebotenen Ausmaß“. Die Bergbehörde kann aber längst nicht mehr von der Abbaggerung des Teilfeldes II ausgehen. Die Planung der Folgelandschaft hätte daher mindestens in zwei Varianten erfolgen müssen – es wäre jedoch auch höchste Zeit für einen endgültigen Verzicht auf Welzow-Süd II. Der LEAG-Konzern will offiziell erst 2020 entscheiden, ob er Welzow-Süd II noch abbauen will. Damit wäre die Umsiedlung von 810 Menschen aus Proschim, Welzow und Lindenfeld und der Ausstoß weiterer 200 Millionen Tonnen Kohlendioxid verbunden.

Die Stellungnahme der Umweltverbände wurde in Zusammenarbeit zwischen Greenpeace und GRÜNE LIGA erarbeitet und wird von BUND Brandenburg, NABU Brandenburg und Naturfreunde Brandenburg ebenfalls mitgetragen.

Präsentation zur Stellungnahme auf der Pressekonferenz am 8. Februar in Potsdam3. Landesregierung widerspricht sich bei Sulfat-Zielwerten für die Spree

Es steht Aussage gegen Aussage: Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) sagte am 31. Januar im Landtagsplenum, es werde keine Erhöhung der Zielwerte für Sulfat in der Spree geben. Das bestätigte auch sein Abteilungsleiter Kurt Augustin gegenüber der Lausitzer Rundschau. Den Wasserwerken Frankfurt (Oder) liegt jedoch ein von Herrn Augustin selbst unterschriebener Brief vor, demzufolge der Zielwert am Spree-Pegel Neubrück von derzeit 280 auf 350 mg/l Sulfat erhöht werden solle.

Aufgrund dieser Ankündigung hatte der Wasserversorger im Januar rechtliche Schritte gegen die Flutung des Cottbuser Tagebausees der LEAG angekündigt und warnte vor einer Bedrohung der Trinkwasserversorgung und einer möglichen Preiserhöhung um bis zu 20 Prozent pro Liter für die Wasserkunden. Der Trinkwassergrenzwert liegt bei 250 mg/Liter, mehr als die Hälfte der Sulfatbelastung der Spree stammt aus den Tagebauen der LEAG.

In ihrem Genehmigungsantrag zur Flutung des Restsees des Tagebaues Cottbus-Nord fordert die LEAG weiterhin, die Zielwerte dem Restsee anzupassen statt umgekehrt. „Der Immissionszielwert für Sulfat wurde ohne Berücksichtigung des “Cottbuser Ostsees“ (…) festgelegt und sollte daher im Rahmen des Verfahren neu festgelegt werden.“ heißt es auch in der nunmehr dritten Version des LEAG-Antrages.4. Keine Sicherheitsleistungen beim Tagebau – Steuerzahler bleiben bei Insolvenz auf Rekultivierungskosten sitzen

Trotz klarer Hinweise, dass die LEAG nicht im erforderlichen Umfang Gelder vorhält, um die Tagebaufolgekosten im Insolvenzfall tragen zu können, sieht das Land Brandenburg keinen Handlungsbedarf. Das geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der bündnisgrünen Fraktion (Drucksache 6-8076) hervor.

„Die Landesregierung hatte bisher keine Veranlassung zu prüfen, ob das Unternehmen EPH für Verpflichtungen der LEAG haftet“, heißt es in der Antwort. Für den Fall einer Insolvenz wird aktuell keine Vorsorge getroffen. Die Entscheidungen werden vielmehr allein der nachgelagerten Bergbaubehörde überlassen. „Die Landesregierung hätte die Möglichkeit, die LEAG zu insolvenzfesten Sicherheitsleistungen zu verpflichten. Stattdessen tut sie nichts und riskiert damit, dass Unsummen der Allgemeinheit aufgebürdet werden könnten“, kritisiert die wirtschaftspolitische Sprecherin der bündnisgrünen Landtagsfraktion Heide Schinowsky.

Kritik kommt auch von der amtierenden Bundesregierung. In einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Brandenburger Bundestagsabgeordneten Annalena Baerbock erklärte Staatssekretär Matthias Machnig: „Festzustellen ist, dass die Länder schon jetzt Sicherheitsleistungen nach pflichtgemäßem Ermessen verlangen können, sie davon aber nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht haben“. Für Baerbock ist offensichtlich, dass die Braunkohleunternehmen zu wenig Geld bereithalten, um für die Nachsorgeverpflichtungen für alte Tagebaue zu zahlen. Sie fordert: „Das Bundesberggesetz muss dringend dahingehend geändert werden, dass Sicherheitsleistungen gesetzlich verpflichtend geleistet werden müssen. Denn nur so können die notwendigen Beträge der Braunkohleunternehmen insolvenzfest gesichert werden“. (Pressemitteilung, gekürzt)

5. Petitionsausschuss des EU-Parlaments zieht erstes Fazit seiner Lausitzreise: Braunkohlewirtschaft nicht zukunftsfähig

Zum Abschluss einer dreitätigen Sondierungsreise einer Delegation des EU-Petitionsausschusses durch die Lausitz haben die Ausschussmitglieder Pál Csáky und Tatjana Ždanoka am Freitag in Cottbus ein Zwischenfazit gezogen. Die Lausitzer Braunkohlewirtschaft sei demnach eine „problematische“ und „nicht zukunftsfähige“ Industrie, sagte Pál Csáky. Aus Sicht der lettischen EU-Abgeordneten Tatjana Ždanoka bedroht die Braunkohle nicht nur die Umwelt, sondern auch die nationale Minderheit der Sorben und Wenden. Der Petitionsausschuss des EU-Parlaments will nun von der Bundesregierung einen Bericht abverlangen, wie es um die Zukunft der Braunkohle steht. Zudem sollen mögliche Verstöße bei der Genehmigung von Tagebauen gegen Auflagen der EU überprüft werden. Ein Abschlussbericht wird im Mai dieses Jahres erwartet, kündigt Csáky an. Die Vertreter des EU-Petitionsausschusses informierten sich vom 14. bis 16. Februar bei zahlreichen Gesprächen mit Behörden und Politikern in Potsdam und der brandenburgischen Lausitz. Anlass waren zwei Petitionen der Lausitzer Allianz (0709/2015) und BürgerBegehren Klimaschutz (1012/2017), die sich mit der Umweltbedrohung durch die Braunkohle und dem Schutz der nationalen Minderheit der Sorben und Wenden befassen.6. Post vom Bergamt: Verfahren zu Nochten 2 eingestellt

Anfang 2015 waren zahlreiche Bürger unserem Aufruf gefolgt, Einwendungen gegen den Rahmenbetriebsplan Nochten 2 einzureichen. Sie bekamen in den letzten Tagen Post vom Sächsischen Oberbergamt. Darin wurden sie informiert, dass die LEAG den Antrag am 11. Dezember 2017 offiziell zurückgenommen hat und das Verfahren damit abgeschlossen ist. Wir danken allen die mitgemacht haben! Wer möchte, kann das Schreiben als Beleg für seinen/ihren persönlichen Anteil an der Rettung von Rohne und Mulkwitz vor dem Kohlebagger aufbewahren. Einen bergrechtlichen Antrag für das Sonderfeld Mühlrose plant die LEAG erst um 2020 einzureichen. Bis dahin läuft zunächst das Verfahren zur Überarbeitung des Braunkohlenplanes beim Regionalen Planungsverband, über das wir die Leser des Rundbriefes auf dem Laufenden halten werden.7. Landkreis Bautzen will Belastungen der Struga endlich untersuchen

Nach langer Untätigkeit gibt es nun offenbar die Bereitschaft der Behörden, nach den Ursachen der Belastung der Struga bei Neustadt zu suchen. Das berichtete die Sächsische Zeitung am 6. Februar. Mitglieder des Neustädter Vereins „Eine Spinnerei – vom nachhaltigen Leben e.V.“ haben beim Landratsamt Akteneinsicht in Wasserdaten genommen, die der Tagebaubetreiber Vattenfall bereits 2013 erhoben hatte. Dadurch wurden Nickelwerte weit über dem Grenzwert der Oberflächengewässerverordnung bekannt. Das Landratsamt sagte nun (endlich) zu, weitere Untersuchungen und eine Ursachenermittlung zu betreiben. Der Zustand des Baches rühre „unseren Erkenntnissen zufolge aus der langen bergbaulichen Nutzung des Gebietes“, zitiert die Zeitung das Umweltamt des Kreises.8. Keine Subventionen mehr – EPH schließt Kohlekaftwerk in England

Wie der Guardian berichtet, schließt der tschechische EPH-Konzern sein Kohlekraftwerk Eggborough in Yorkshire Ende September, weil es im nächsten Winter keine staatliche Subvention für die Bereitstellung von Backup-Strom erhalten kann. Von den rund 170 Mitarbeitern werden etwa 130 entlassen, die anderen sollen sich um Stilllegung und Abriss kümmern.

Umweltgruppe Cottbus e.V.Strasse der Jugend 94; 03046 Cottbus+49 (0) 151.14420487www.kein-tagebau.deumweltgruppe@kein-tagebau.de

Wer zahlt für die Sulfatwelle?

Pressemitteilung von Kohleausstieg Berlin

Am 1. Februar findet der sogenannte Sulfatgipfel statt. Dort diskutieren VertreterInnen des Berliner Senats und der Brandenburger Landesregierung sowie des Bergbaukonzerns LEAG, der Verwaltungsgesellschaft LMBV und der Wasserbetriebe aus Berlin und Frankfurt/Oder die Ergebnisse des Sulfatprognosemodells. Zu dessen Inhalten, die seit Dezember 2017 öffentlich sind, erklärt Oliver Powalla (Sprecher von Kohleausstieg Berlin):

„Die Kohleverschmutzung der Spree stellt ein anhaltendes Risiko für das Berliner Trinkwasser dar. In keinem einzigen Monat werden die geltenden Emissionsrichtwerte für Sulfat eingehalten. Im Extremfall werden die Sulfatwerte mit prognostizierten 316 mg/L sogar über den bisherigen Messungen liegen. Die Sulfatprognose bezeugt das völlige Versagen des Gewässerschutzes in Berlin und Brandenburg, die zuständigen Behörden haben vor den Profitinteressen des Braunkohlekonzerns LEAG kapituliert. Der Senat sollte die richtigen Schlüsse aus der Sulfatprognose ziehen. Er darf nicht zulassen, dass die Emissionsrichtwerte durch die Brandenburger Landesregierung nun erhöht werden. Wer die Verschmutzung der Spree kaschiert, anstatt sie zu beheben, nimmt jeglichen Druck von der LEAG Sulfateinträge zukünftig zu reduzieren oder besser noch zu vermeiden.“

Wie real das Sulfatrisiko für das Trinkwasser ist, zeigt die jüngste Entscheidung der Frankfurter Wasserwerke. Nachdem die Sulfatkonzentration im Jahr 2017 fast den Grenzwert von 250 mg/L überstieg, hat die Geschäftsführer der Wasserwerke die Reißleine gezogen. Mit der Reaktivierung des Wasserwerks Müllrose wird Frankfurt in Zukunft unabhängiger von der Uferfiltration von Spreewasser. Da sich die LMBV jedoch weigert, als Verursacher eine Entschädigung zu zahlen, droht den FrankfurterInnen eine Erhöhung ihrer Wasserrechnung um 20 Prozent:

„Die dramatische Entwicklung in Frankfurt sollte den Berliner Senat vorwarnen. Für das Wasserwerk Friedrichshagen, das ein Drittel der Berliner Haushalte versorgt, gibt es keinen Ersatz. Sollte der Sulfatgrenzwert in Berlin überschritten werden, dürften die Kosten deutlich höher als in Frankfurt liegen. Es ist dringend an der Zeit, den angekündigten Vertrag über die Kostenübernahme mit Brandenburg und Sachsen auszuhandeln. Die Kosten müssen von der LEAG, dem eigentlichen Verursacher der Wasserverschmutzung, getragen werden. In Sachsen werden erstmals Sicherheitsleistungen von der LEAG verlangt. Der Senat muss gegenüber Brandenburg auf eine ähnliche Lösung drängen, die auch die ursprünglich von Vattenfall gezahlten Sanierungsgelder in Höhe von 1,7 Milliarden Euro einbezieht.“

[Lausitzer-kohle] Rundbrief: Die GroKo und die Kohle, Klage wegen Sulfat angedroht

1. Die GroKo und die Kohle

2. Wasserversorger will wegen Sulfat gegen LEAG-Tagebausee vorgehen

3. Sächsische Behörden verlangen von LEAG Sicherheitsleistungen – ab 2021

4. Lausitzer Bürger fordern Verkleinerung des Tagebaues Jänschwalde

5. Proschimer veröffentlichen Heft zu Kohle-Mythen

6. Das globste nich: Vattenfall für geregelten Kohleausstieg

1. Die GroKo und die Kohle

Am 12. Januar wurde das Sondierungsergebnis zwischen CDU, CSU und SPD bekannt, am 21. Januar entschied sich der SPD-Parteitag für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Hier die für die Kohlepolitik entscheidende Passage aus dem Sondierungspapier:

„Wir bekennen uns zu den Klimazielen 2020, 2030 und 2050. Die Handlungslücke zur Erreichung des Klimaziels wollen wir so schnell wie möglich schließen. Das Minderungsziel 2030 wollen wir auf jeden Fall erreichen. Dies soll unter Beachtung des Zieldreiecks Versorgungssicherheit, Sauberkeit und Wirtschaftlichkeit sowie ohne Strukturbrüche realisiert werden.

Wir werden eine Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ unter Einbeziehung der unterschiedlichen Akteure aus Politik, Wirtschaft, Umweltverbänden, Gewerkschaften sowie betroffenen Ländern und Regionen einsetzen, die bis Ende 2018 ein Aktionsprogramm mit folgenden Elementen erarbeiten soll:

Maßnahmen, um die Lücke zur Erreichung des 40 %-Reduktionsziels bis 2020 so weit wie möglich zu reduzieren,

Maßnahmen, die das 2030-Ziel für den Energiesektor zuverlässig erreichen, einschließlich einer umfassenden Folgenabschätzung,

einen Plan zur schrittweisen Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung einschließlich eines Abschlussdatums und der notwendigen rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen und strukturpolitischen Begleitmaßnahmen und

die finanzielle Absicherung für den notwendigen Strukturwandel in den betroffenen Regionen und einen Fonds für Strukturwandel aus Mitteln des Bundes.“

Eine kurze Bewertung sei erlaubt:

Ein Kohleausstiegsplan mit Abschlussdatum wird hier erstmals in Aussicht gestellt. Das ist sicher von großer symbolischer Bedeutung. Ein solches Datum ist aber kein Ersatz für kurzfristige Maßnahmen. Für die Lausitz übersetzt: Zu wissen, wann der Block Boxberg R als letzter vom Netz gehen wird, hilft noch lange nicht bei der überfälligen Entscheidung, wann das (viel größeren und klimaschädlichere) Kraftwerk Jänschwalde vom Netz geht. Gerade hier ist die klare Entscheidung für alle Beteiligten schnellstmöglich nötig. Die Koalition wird mit diesem Sondierungsergebnis in Versuchung kommen, beides möglichst weit vor sich herzuschieben.

Der Wortlaut des Papiers schließt zwar auch die kurzfristige Schließung weiterer Kohlekraftwerke nicht aus. Denn bis 2020 wirksame zusätzliche Maßnahmen sind im Stromsektor deutlich einfacher als bei Verkehr oder Landwirtschaft. Aber kann eine bisher noch nicht zusammengetretene Kommission wirklich bis zum Jahresende Ergebnisse liefern? Man muss damit rechnen, dass aus „Ende 2018“ in der Realität Mitte 2019 oder später wird. Und mit jedem Monat ohne Einigung schrumpfen die Möglichkeiten, die bis 2020 umsetzbar sind. Wer die Lücke zum 2020er Ziel wirklich „so weit wie möglich reduzieren“ will, der muss die Maßnahmen dazu gleich in den Koalitionsvertrag schreiben.

Eine Kommission kann ein geeignetes Instrument für das 2030er Ziel und einen Gesamtplan zum Kohleausstieg sein. Dazu muss sie aber ausgewogen besetzt sein, also nicht nur mit den bisherigen Profiteuren der Kohle und einem Quotenkritiker aus den Umweltverbänden.

2. Wasserversorger will wegen Sulfat gegen LEAG-Tagebausee vorgehen

Die Wassergesellschaft FWA sieht die Trinkwasserqualität für Frankfurt/Oder aufgrund der Sulfatbelastung aus dem Braunkohlenbergbau als akut gefährdet an. Eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung beauftragte die Geschäftsführung, Einwendungen gegen die von der LEAG geplante vorzeitige Flutung des Cottbuser Ostsees vorzubringen und im Eilverfahren einen Stopp der Einleitung beim Verwaltungsgericht zu beantragen. Das teilte die Gesellschaft am 15. Januar in einer Pressemitteilung mit. Die zum Schutz der Trinkwasserqualität nötigen Maßnahmen würden den Wasserpreis in Frankfurt um 20 % erhöhen, wenn der Bergbau als Verursacher weiterhin nicht dafür aufkommt.

Die FWA beobachte mit Besorgnis die stetig steigende Belastung der Spree mit Sulfat. Ursache sind die durch den aktiven Bergbau in die Spree geleiteten Sümpfungswässer sowie im steigenden Maße auch die stillgelegten Tagebaue. So wurde am Pegel Briesen in den letzten beiden Jahren der Emissionsrichtwert von 280 mg/I nahezu ganzjährig überschritten. Die vom Landesbergbauamt in Auftrag gegebene Sulfatprognose belegt die hohe Sulfatbelastung der Spree auch für die kommenden Jahre. So wird der genannte Emissionsrichtwert voraussichtlich in 8 von 12 Monaten überschritten werden. Künftig wird die Sulfatfracht in der Spree weiter steigen, wenn die vorfristige Flutung des ehemaligen Tagebaus Cottbus Nord – wie von der LEAG zur Genehmigung beantragt – bereits im Herbst 2018 beginnt.

Die FWA mbH fördert Grundwasser im Wasserwerk Briesen, welches in erheblichem Maße durch Spreewasserinfiltration angereichert werden muss, da die natürlichen Ressourcen an Grundwasser bei weitem nicht ausreichen. Der durch die Trinkwasserverordnung gesetzte Grenzwert für Sulfat im Trinkwasser von 250 mg/I konnte bisher durch zielgerichtetes Grundwassermanagement der FWA gesichert werden, bewegt sich aber in den letzten drei Jahren ganz überwiegend über der Marke von 200 mg/I. Die technischen Möglichkeiten der Beeinflussung sind ausgereizt.

Um die Flutung des Cottbuser Ostsees überhaupt genehmigungsfähig zu machen, plant das Umweltministerium des Landes Brandenburg, den Emissionsrichtwert am Pegel Briesen auf 350 mg/I anzuheben. Begründet wird die Entscheidung einzig mit der Tatsache, dass auch bisher die Versorgung der Region Frankfurt (Oder) mit sauberem Trinkwasser selbst bei größeren Überschreitungen des bisherigen Richtwertes durch den Wasserversorger sicher gestellt werden konnte. Damit wird die Versorgung von 65.000 Einwohnern in Frankfurt (Oder) und umliegenden Kommunen akut gefährdet.

Die FWA mbH hat bereits 2014 ein technisches Konzept zur Ablösung von Spreewasser im Trinkwasser erarbeitet. Die nötigen Investitionskosten werden aktuell auf nahezu 20 Mio. EUR geschätzt. Die Umsetzung der Maßnahmen ist bisher gescheitert an den fehlenden verbindlichen Finanzierungszusagen der Verursacher der Spreeverschmutzung: dem aktiven und dem Sanierungsbergbau sowie dem Land Brandenburg. Wenn die FWA mbH diese Maßnahme aus Eigenmitteln finanzieren müsste, würde der Wasserpreis in Frankfurt (Oder) um ca. 20 % ansteigen.

Auf einer eigens zu diesem Thema einberufenen außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am 15. Januar 2018 wurde die Geschäftsführung der FWA mbH beauftragt, Einwendungen gegen die von der LEAG geplante vorzeitige Flutung des Cottbuser Ostsees vorzubringen und im Eilverfahren einen Stopp der Einleitung beim Verwaltungsgericht zu beantragen. Darüber hinaus wurde der unmittelbare Beginn der Maßnahme Ertüchtigung Wasserwerk Müllrose beschlossen und die finanziellen Mittel für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung bewilligt. Die Realisierung wird als alternativlos angesehen, um jederzeit die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser zu sichern und gesundheitliche Gefährdungen auszuschließen.

Originalmeldung der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH (FWA mbH)

3. Sächsische Behörden verlangen von LEAG Sicherheitsleistungen – ab 2021

Das sächsische Oberbergamt hat beim neuen Hauptbetriebsplan für den Tagebau Nochten erstmals Auflagen zu Sicherheitsleistungen gemacht. Diese Möglichkeit bietet das Bundesberggesetz, um sicherzustellen, dass vom Kohlekonzern verdientes Geld noch verfügbar ist, wenn die Kosten der Rekultivierung anfallen.

Die Zulassung des Tagebaubetriebes für die Jahre 2018-19 wurde mit der Pflicht verbunden, ab 2021 in eine Zweckgesellschaft Mittel einzuzahlen, die dem Freistaat Sachsen verpfändet werden. Dazu soll ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen LEAG und Oberbergamt geschlossen werden. Das gewählte Modell sei „im Übrigen geeignet, für weitere Tagebaue in Brandenburg und Sachsen angewendet zu werden.“

Ob das im Vergleich zu Einzahlungen auf ein Sperrkonto recht komplizierte Modell die Interessen der Steuerzahler ausreichend vor Winkelzügen des Konzerns schützt, wird noch näher zu prüfen sein. Dass die von Vattenfall an die neuen LEAG-Eigner übertragenen ca. 1,7 Milliarden Euro so gesichert werden, darf man bezweifeln, denn dafür müsste wohl schnellstmöglich eingezahlt werden.

Die Landtagsabgeordnete Jana Pinka (LINKE) kritisiert in einer Pressemitteilung: „Komplett unbekannt ist auch die ungefähre Höhe der anzusparenden Gelder und die Frage, in welchem Umfang Schäden überhaupt saniert werden sollen – nach wie vor verweigert das Oberbergamt mir hier die Einsicht in die dafür vorgesehenen Konzepte und Studien. Das bereits vor einem Jahr durch die LEAG vorzulegende „Konzept zur erforderlichen Vorsorge der Wiedernutzbarmachung und der Ewigkeitslasten“ war wahrscheinlich so hemdsärmelig, dass die Behörde sich bis heute beharrlich weigert, es herauszugeben.“

4. Lausitzer Bürger fordern Verkleinerung des Tagebaues Jänschwalde

Bei einer Protestwanderung gegen den Braunkohletagebau Jänschwalde forderten am 7. Januar Lausitzer Bürger einen früheren Stop des Tagebaues Jänschwalde.

Der Bürgermeister der Gemeinde Schenkendöbern, Peter Jeschke (CDU) erinnerte an die im Herbst vom Gemeinderat beschlossene Forderung: „Die Gemeinde Schenkendöbern sieht es als notwendig an, dass durch die Rückverlegung der Abbaukante im Braunkohlenplan ein Fortschreiten der Grundwasserabsenkung nach Norden begrenzt und ein größerer Abstand des Tagebaues Jänschwalde zur Ortslage Taubendorf ermöglicht wird.“

„Der Tagebau Jänschwalde wurde auf Grundlage falscher Annahmen und Versprechungen genehmigt. Er muss rechtzeitig gestoppt werden, bevor er weiteren Schaden anrichtet.“ sagte René Schuster vom Umweltverband GRÜNE LIGA. „Bis zu sieben Seen verlieren Wasser durch das Abpumpen des Grundwassers, für das zu keinem Zeitpunkt eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde.“

Familie Gebke aus Taubendorf, Eigentümer eines von Abbaggerung bedrohten Waldgrundstückes bekräftigte vor den Teilnehmern erneut, dass sie einem Verkauf an die LEAG nicht zustimmen werde. Das Waldstück liegt zwischen Tagebau und Dorf.

Verlesen wurde auch eine Solidaritätserklärung mit der zeitgleichen Mahnwache im rheinischen Immerath, wo am folgenden Tag der Dom für den Tagebau Garzweiler II gesprengt wurde. Veranstalter der Wanderung waren die Agenda 21 der Gemeinde Schenkendöbern und die GRÜNE LIGA Umweltgruppe Cottbus.

5. Proschimer veröffentlichen Heft zu Kohle-Mythen

Die Proschimer Umweltjournalisten Sybille und Alexander Tetsch haben gemeinsam mit Prof. Dr. Christian von Hirschhausen und Prof. Dr. Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) die kleine Informationsbroschüre „Fragen und Antworten zur Lausitzer Braunkohle“ herausgegeben. Sie steht hier zum Download bereit. Der Druck dieser Schrift wurde durch die Kollekte eines spontanen Dank-Gottesdienstes am 2. April 2017 in der Kirche zu Atterwasch ermöglicht, nachdem der LEAG-Konzern die Umsiedlung von Atterwasch, Grabko und Kerkwitz aufgegeben hatte.

6. Das globste nich: Vattenfall für geregelten Kohleausstieg

Ganz offensichtlich ist die Energie-Welt in Bewegung. „Wenn die Bundesregierung es ernst meint mit der Energiewende, brauchen wir einen geregelten Kohleausstieg“, sagt ausgerechnet Tuomo Hatakka, Vorstandschef von Vattenfall Europe, und zwar in der Berliner Morgenpost vom 15. Januar diesen Jahres. Als Hatakka noch selbst den Kohleausstieg maßgeblich voranbringen konnte, tat er es nicht. Bis Herbst 2016 war er der Vorgesetzte der nun abgestoßenen Lausitzer Kohlesparte des Konzerns. Im gleichen Mopo-Artikel wird er auch so zitiert: „Wir haben total unterschätzt, wie schnell die Technologieentwicklung bei Erneuerbaren Energien war und wie beeindruckend die Kosten dort gesunken sind.“

[Lausitzer-kohle] Rundbrief: Pläne in Woidkes Schublade / Protestwanderung am 7. Januar u.a.

1. Brandenburger für Braunkohleausstieg – Pläne in Woidkes Schublade?

2. Der Kohle-Protest geht weiter: Einladung zur Protestwanderung am 7. Januar

3. Droht dem Kraftwerk Jänschwalde die baldige Schließung?

4. Evangelische Kirche zu Kohleausstieg

5. Brandenburg fällt beim „Leitstern“ weiter zurück

6. Bundesverwaltungsgericht bestätigt Wassernutzungsentgelt für Tagebaue – in Nordrhein-Westfalen

1. Brandenburger für Braunkohleausstieg – Pläne in Woidkes Schublade?

Eine weitere repräsentative Umfrage hat in der vergangenen Woche Mehrheiten für einen Kohleausstieg festgestellt. Diesmal unter Brandenburgern im Auftrag der Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ). Die berichtete am 15. November, dass 57 Prozent der Bürger für den Ausstieg und gegen neue Tagebaue seien, 38 Prozent für eine längere Kohlenutzung. Anlässlich der letzten Landtagsdebatte berichteten die Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) vom 17. November nun bemerkenswertes:

„Woidke selbst, so heißt es aus Koalitionskreisen, wird seine harte Haltung für die Braunkohle öffentlich wohl erst aufgeben, wenn die Jamaika-Koalition tatsächlich steht, die genauen Vorgaben für Braunkohle klar sind. Die Pläne für den Schwenk der Landesregierung liegen bereits in der Schublade.“

Mit dem Ende der Jamaika-Sondierung wird sich Woidkes Theatervorstellung wohl vorerst fortsetzen. Weiteres Pokern wird aber entweder den Klimaschutz torpedieren oder zu sehr kurzfristigen Kraftwerksstilllegungen führen. Region und Beschäftigte bräuchten dagegen einen Ausstiegsfahrplan, wie ihn Woidke seit Jahren blockiert. Für Brandenburgs SPD könnte das starre Festhalten an der Kohle ähnlich verheerend ausgehen, wie ihre gescheiterte Kreisgebietsreform.

2. Der Kohle-Protest geht weiter: Einladung zur Protestwanderung am 7. Januar

Am 7. Januar laden wir zu einer Protestwanderung von Kerkwitz nach Taubendorf ein. „Tagebau auf Abstand halten: gegen Wasserentzug und Bergschäden, für Lebensqualität in Taubendorf“ ist das Anliegen der Veranstaltung. Außerdem droht privaten Grundeigentümern nahe Taubendorf noch immer die Enteignung ihrer Waldgrundstücke für den Tagebau.

Der erste Sonntag des Jahres um 13 Uhr ist der traditionelle Termin des Sternmarsches, mit dem die betroffenen Dörfer zehn Jahre lang Widerstand gegen den Tagebau Jänschwalde-Nord leisteten. Jetzt wollen wir diesen Tag und den gut erreichbaren Treffpunkt in Kerkwitz nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass die vom laufenden Tagebau Jänschwalde verursachten Probleme noch nicht gelöst sind.

Die rote Linie vor dem enteignungsbedrohten Waldgrundstück haben wir im Oktober auch von oben sichtbar gemacht. Dazu gibt es einen kleinen Film (1:42 Minuten) von ideengruen.

3. Droht dem Kraftwerk Jänschwalde die baldige Schließung?

„Kraftwerk Jänschwalde droht die Schließung“ titelte die BILD-Zeitung vom 13. November. Deutschland hat gegen die strengeren Grenzwerte für den Schadstoffausstoß von Kohlekraftwerken keine Klage eingereicht und damit die Forderung der Braunkohle-Länder Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen ignoriert. Diese Frist verstreichen zu lassen war allerdings kein Ergebnis grüner Koalitionssondierungen. Die Zuständigkeit lag bei SPD-Umweltministerin Barbara Hendricks, was die Brandenburger SPD-Minister besonders ärgern dürfte.

Zeitgleich zum Klimagipfel in Bonn ist es ein wichtiges politisches Signal, dass Deutschland nicht gegen die Grenzwerte vorgeht. Allerdings ist das keine Überraschung oder heimliche Revolution. Denn erstens ist ein Verzicht Deutschlands auf eine Klage schon vor der Bundestagswahl aus Regierungskreisen angekündigt worden. Zweitens klagt ja stattdessen Polen. Drittens haben Klagen, egal von wem sie kommen, nur überschaubare Erfolgsaussichten. Und viertens hängen alle konkreten Folgen ohnehin von der nationalen Umsetzung der Richtlinie ab und davon welche Ausnahmen dabei zugelassen werden. Der Stand hat sich also seit der EU-Entscheidung im April nicht wirklich geändert: Die konkrete Umsetzung wird das entscheidende sein. Und die neuen Grenzwerte werden nur dann etwas bewirken, wenn Ausnahmen auch Ausnahmen bleiben und nicht etwa für alle Braunkohlekraftwerke gelten. Dabei wird man den Verantwortlichen weiter auf die Finger schauen müssen.

Die Kraftwerksbetreiber, darunter die LEAG, haben inzwischen eine Gruppenklage angekündigt, nachdem sie die Politik nicht vor ihren Karren spannen konnten. Mindestens ein Jahr wird aber bis zur Gerichtsentscheidung vergehen. Für eine Nachrüstung der Kraftwerke läuft den Betreibern dabei viel Zeit davon. Auch das erhöht die Gefahr, dass am Ende des Pokerns statt eines rechtzeitigen Ausstiegsplanes überstürzte kurzfristige Stilllegungen stehen werden.

4. Evangelische Kirche zu Kohleausstieg

Die Synode der Evangelischen Kirche fasste am 15. November den Beschluss „Engagiert für Klimagerechtigkeit“, in dem sie fordert „zeitnah ein Klimaschutz-Sofortprogramm für die Jahre 2018 bis 2020 aufzulegen, damit bis 2020 das vereinbarte Klimaziel einer Treibhausgasreduktion von 40% noch erreicht werden kann. In diesem Sofortprogramm sollte das sozialverträgliche Auslaufen aller Kohlekraftwerke, die bereits eine Laufzeit von über 30 Jahren haben, enthalten sein, flankiert durch Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit.“

5. Brandenburg fällt beim „Leitstern“ weiter zurück

Brandenburger Politiker haben sich über Jahre so häufig dafür auf die Schulter geklopft, dass Brandenburg den „Leitstern“ der Agentur für Erneuerbare Energien dreimal gewonnen hatte, dass mancher wohl heute noch glaubt, das Land stünde an der Spitze der Bundesländer. Im aktuellen Ranking ist das Land jedoch bereits auf Platz 6 zurückgefallen. Damit kommt den Landesministern eine weitere rhetorische Floskel zur Verteidigung der Braunkohle immer mehr abhanden. Inzwischen liegen Baden-Würtemberg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern an der Spitze des aktuellen Rankings.

6. Bundesverwaltungsgericht bestätigt Wassernutzungsentgelt für Tagebaue – in Nordrhein-Westfalen

Dass RWE-Tagebaue in Nordrhein-Westfalen Geld für das abgepumpte Grundwasser zahlen müssen, ist rechtmäßig. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht am 16. November und bestätigte damit die Entscheidungen der Vorinstanzen. Praktisch gleichzeitig mit der Gerichtsentscheidung hatte die rot-rote Mehrheit im Brandenburger Landtag einen Antrag der Grünen abgelehnt, die das Wassernutzungsentgelt für Tagebaue auch in Brandenburg einführen wollten. „Während RWE jetzt brav Millionenbeträge an das Land Nordrhein- Westfalen zahlen darf, wird die LEAG in Brandenburg auch zukünftig mit Steuermitteln in Höhe von 20 Millionen Euro pro Jahr indirekt subventioniert.“ kritisiert der Grüne Landtagsabgeordnete Benjamin Raschke.

Zur Entscheidung des Gerichts.

—

Umweltgruppe Cottbus e.V.

Strasse der Jugend 94; 03046 Cottbus

+49 (0) 151.14420487

http://www.kein-tagebau.de

umweltgruppe@kein-tagebau.de

[Lausitzer-kohle] Rundbrief: Brandenburger Jusos für Kohleausstieg bis 2035, Cottbus steigt aus Braunkohle aus

1. Brandenburger Jusos für Kohleausstieg bis 2035

2. Cottbus: Stadt der Kohlelobby steigt aus der Braunkohle aus

3. Mehr als 25.000 Unterschriften gegen neue Tagebaue und für sauberes Trinkwasser – Landesregierung klebt weiter an Kohle-Ideologie

4. Wassergesetz wieder im Brandenburger Landtag

5. Rückstellungen der LEAG-Tagebaue werden weiter geheim gehalten

6. Umfrage: Mehrheit der Deutschen will Beschluss zum Kohleausstieg

1. Brandenburger Jusos für Kohleausstieg bis 2035

Die SPD in Brandenburg gehört zu den bundesweiten Speerspitzen der Kohlelobby. Umso bemerkenswerter ist der Beschluss ihrer Jugendorganisation auf deren Delegiertenkonferenz am 14./15. Oktober in Potsdam: Im dort angenommenen Leitantrag fordern die Jusos einen Kohleausstieg bis 2035. Das gehöre zu den Bereichen, „in denen die Brandenburger SPD-Führung die Augen vor dem Notwendigen verschließt.“ Wörtlich heißt es im Beschluss der Jugendorganisation:

„Um die Klimaziele von Paris noch zu erreichen, müssen wir bis 2035 endgültig aus der Kohle aussteigen. Wir fordern ein klares Bekenntnis zum Ausstieg 2035. Die nötigen Schritte für die kommenden Jahre müssen schnellstmöglich und konsequent umgesetzt werden. Wir wollen unser Klima schützen, die Wettbewerbsfähigkeit der Region erhalten und den Menschen in der Lausitz Alternativen bieten.“

Ein Ausstiegsjahr 2035 entspricht beispielsweise den Vorschlägen der WWF-Studie „Zukunft Stromsystem“ oder dem Kohlekonsens-Vorschlag von Agora Energiewende. Diese Szenarien setzen natürlich ein zeitnahes Abschalten der ältesten Kraftwerke wie Jänschwalde voraus, damit neuere wie Schwarze Pumpe bis nach 2030 betrieben werden können. Dementsprechend drastisch ist der Widerspruch zur Linie der Brandenburger Parteiführung, die dem Kraftwerk Jänschwalde sogar noch ihr 2030er Klimaziel opfern will. Presseberichte über dieses Aufbegehren der Parteijugend sind bisher kaum erschienen – dabei dürfte es doch gerade jetzt von bundesweitem Interesse sein. Warum der Beschluss auf der Internetseite der Brandenburg-Jusos nicht zu finden ist, darf wild spekuliert werden.

2. Cottbus: Stadt der Kohlelobby steigt aus der Braunkohle aus

Laut der öffentlichen Information der Stadtwerke Cottbus in der letzten Stadtverordnetenversammlung soll das Braunkohle-Heizkraftwerk bis 2021 durch mehrere Blockheizkraftwerke auf Gasbasis ersetzt werden. Mit Cottbus verabschiedet sich ausgerechnet eine Hochburg der Kohlelobby von Strom und Wärme aus Braunkohle. Die veröffentlichte Präsentation der Stadtwerke zeigt, dass der Kohleliefervertrag mit der LEAG für die Stadtwerke unwirtschaftlich ist und nun erstmals gekündigt werden kann. Die Verantwortung kann deshalb nicht nur auf die Energiepolitik des Bundes geschoben werden.

Als Abnehmer von Fernwärme rechnen die Stadtwerke mit dem LEAG-Kraftwerk Jänschwalde noch „voraussichtlich bis 2025“. Da die geplante Gas-Lösung deutlich länger laufen soll, bietet sie offensichtlich auch die Lösung für die Zeit nach dem Kraftwerk Jänschwalde.

Der Zeitpunkt 2025 widerspricht der offiziellen Propaganda der brandenburgischen Landesregierung und des Kohlekonzerns LEAG, dessen Revierkonzept einen Betrieb bis nach 2030 behauptet. Es spricht viel dafür, dass sich die LEAG eine ohnehin geplante Stilllegung von Jänschwalde von der Bundespolitik abkaufen lassen will. Das wäre Betrug am Steuerzahler und muss verhindert werden.

In den 1990er Jahren war das Cottbuser Braunkohle-Heizkraftwerk über Jahre zum politischen Symbol und sogar zum Exponat der Weltausstellung Expo 2000 hochstilisiert worden. Nach der Inbetriebnahme dominierten allerdings Meldungen über technische Störungen und wirtschaftliche Verluste, erst ab ca. 2009 arbeitete das Kraftwerk weitgehend stabil.

Wichtige Zitate aus der Präsentation der Stadtwerke in der Stadtverordnetenversammlung am 25. Oktober 2017:

Verkündet wird die Entscheidung „den Kohleteil des HKW nach Auslaufen des Kohleliefervertrages mit der Lausitz Energie Bergbau AG Ende 2019 nicht weiter zu betreiben“ (Folie 4)

Zu den Ursachen zählt u.a. „keine Fortführung der Belieferung mit Kohle zu wirtschaftlichen Konditionen nach dem 31.12.2019 – Ohne Umstellung keine Wirtschaftlichkeit und keine Existenzfähigkeit!“ (Folie 8)

Zu den Ursachen gehören ausdrücklich technische, vertragliche und politische Ursachen, zum Beispiel

„fehlende Skalierbarkeit der Kohleanlage zunehmendes Problem – zu groß gebaut!

zunehmender Instandhaltungsaufwand aus Stillständen – experimentelle Technologie (…)

bevorstehende erste Kündigungsmöglichkeit Kohle-Liefervertrag – unwirtschaftlich!“ (Folie 9)

„Der Antrag auf Vorbescheid gemäß § 20 KWKG wurde am 27.06.2017 gestellt und am 18.07.2017 mit der BAFA mündlich besprochen. Der Bescheid selbst ist ausstehend.“ (Folie 15)

„Die KWK Anlage mit einer Kapazität von 50,x MWel wird, in Verbindung mit dem Kraftwerk Jänschwalde (voraussichtlich bis 2025) und den vorhandenen Spitzenlastkesseln, nach dem wirtschaftlichen Optimum gesteuert.“ (Folie 23, Hervorhebung GRÜNE LIGA)

Präsentation der SWC auf der Internetseite der Stadt Cottbus

Darstellung der Geschichte des Heizkraftwerkes als Symbol des Kohlelobbyismus bis zu Jahr 2009

3. Mehr als 25.000 Unterschriften gegen neue Tagebaue und für sauberes Trinkwasser – Landesregierung klebt weiter an Kohle-Ideologie

Mehr als 25.000 BerlinerInnen und BrandenburgerInnen fordern gemeinsam mit zahlreichen Umweltorganisationen von Bürgermeister Müller und Ministerpräsident Woidke, ihr Trinkwasser vor der Sulfatbelastung durch Kohletagebaue zu schützen. Anfallende Kosten müssen nach dem Verursacherprinzip bezahlt werden. Die Petition „Rettet unser Wasser“ wurde am Montag in Potsdam vor der gemeinsamen Landesplanungskonferenz überreicht.

„Im Landesentwicklungsplan wird der Braunkohle weiter keine Grenze gesetzt. Die Politik in Berlin und Brandenburg gefährdet die Trinkwasserversorgung in der Region, wenn sie auf die Möglichkeit verzichtet, neue Tagebaue und damit auch weitere Sulfatquellen verbindlich auszuschließen. Dabei steht vor allem der Berliner Bürgermeister jetzt in der Pflicht. Schließlich hat ihm das Abgeordnetenhaus klare ökologische Vorgaben für den Landesentwicklungsplan mitgegeben“, erklärt Oliver Powalla vom Bündnis Kohleausstieg Berlin.

Die Initiatoren zeigen sich entsetzt über Äußerungen des Brandenburgischen Regierungssprechers Florian Engels, der bei der Übergabe der Petition die Tagebauplanung als „betriebswirtschaftliche Entscheidung der LEAG“ bezeichnete. Er machte damit erneut deutlich, dass Brandenburgs Landesregierung sich ihre Politik vom Kohlekonzern diktieren lässt.

Die Petition in voller Länge ist hier abrufbar . Zu den Initiatoren zählen Kohleausstieg Berlin, Grüne Liga Berlin, Grüne Liga Brandenburg, BUND Berlin, BUND Brandenburg, NABU Deutschland, NABU Brandenburg, Greenpeace Berlin, Greenpeace Postdam, Greenpeace Cottbus, BUNDjugend, Berliner Wassertisch, Lausitzer Allianz und die Brauerei Flessa.

Nach der Übergabe der Petition beschlossen Landesregierung und Senat am Montag einen zweiten Entwurf für den Gemeinsame Landesentwicklungsplan. Presseberichten zufolge ist darin das geforderte Verbot neuer Tagebaue erneut nicht enthalten. Damit verschenkt der Berliner Senat seine Möglichkeiten, über die gemeinsame Landesplanung Einfluss auszuüben. Die Brandenburger Landesregierung muss sich derweil fragen lassen, warum sie Tagebaufelder wie Klettwitz-Nord, Forst-Hauptfeld oder Jänschwalde-Nord nicht verbindlich ausschließen will. Plant sie insgeheim doch noch deren Abbaggerung oder soll aus rein ideologischen Gründen keiner Festlegung zugestimmt werden, die Kohleabbau auch nur theoretisch einschränken könnte? Beides ist einer gewählten Regierung unwürdig. Die Ignoranz, mit der die Woidke-Regierung bei der geplanten Kreisreform krachend gescheitert ist, legt sie bei der Braunkohle weiter an den Tag. Möge es ähnlich deutlich auf sie zurückfallen.

4. Wassergesetz wieder im Brandenburger Landtag

Am Mittwoch, dem 15. November stimmt der Brandenburger Landtag über eine weitere Novellierung des Brandenburger Wassergesetzes ab. Nach dem Willen der Regierungskoalition soll dabei die weitgehende Befreiung der Braunkohletagebaue vom Wassernutzungsentgelt wieder nicht angetastet werden. Die Fraktion Bündnis90/Grüne hat einen Änderungsantrag eingereicht, der unter anderem diese Subventionierung beseitigen würde. Hier zur Tagesordnung der Landtagssitzung.

5. Rückstellungen der LEAG-Tagebaue werden weiter geheim gehalten

Bereits im April 2017 hatte die sächsische Landtagsabgeordnete Dr. Jana Pinka (Linke) Akteneinsicht beim Oberbergamt in das durch die LEAG bis zum 31.01.2017 vorzulegende Konzept zur erforderlichen Vorsorge der Wiedernutzbarmachung und der Ewigkeitslasten und den bergbaubedingten Rückstellungen gestellt. Die Behörde lehnte unter Verweis auf geheim zu haltende Daten ab. Inzwischen hat die Abgeordnete Akteneinsicht in die Verwaltungsvorgänge genommen und feststellen müssen, dass die LEAG Teile des Wiedernutzbarmachungskonzeptes aus Geheimhaltungsgründen geschwärzt wissen wollte, das Konzept aber dennoch insgesamt nicht herausgegeben wurde. Am 27. Oktober hat die Abgeordnete ihren Widerspruch gegen den abschlägigen Bescheid des Oberbergamtes auf Akteneinsicht begründet (Widerspruchsbegründung als pdf). Sie erklärt dazu:

„Hier handelt es sich nicht um ein privates Geplänkel zwischen Oberbergamt und Jana Pinka. Alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wären betroffen, wenn die LEAG pleiteginge und die Rücklagen nicht reichten, um die Bergbau-Folgeschäden zu beheben. Das hätte schlimme Folgen für den gesamten Strukturwandel. Deshalb ist eine gesellschaftliche Debatte darüber wichtig. Deren Voraussetzung ist es, dass die LEAG ihre Rückstellungen offenlegt, anstatt sich hinter etwaigen vorgeschobenen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zu verstecken. Das Beispiel Nordrhein-Westfalen zeigt, dass es geht.“

Bis die gesamten Unterlagen vorgelegt werden müssen, fordert die Abgeordnete vorab die Herausgabe der von der LEAG als nicht der Geheimhaltung bedürftig eingestuften etwa 20 Seiten des Wiedernutzbarmachungskonzeptes, das verglichen mit den rheinischen Verhältnissen recht dürr ausfällt.

Die Bezirksregierung Arnsberg in Nordrhein-Westfalen hat drei ihr von der RWE Power AG vorgelegte externe Gutachten zu den Rückstellungen für den Braunkohlenbergbau im Rheinischen Revier im Internet zugänglich gemacht. (Quelle: Pressemitteilung vom 27.10.2017)

6. Umfrage: Mehrheit der Deutschen will Beschluss zum Kohleausstieg

Einer aktuellen Umfrage zufolge wollen 69 Prozent der Deutschen Umwelt- und Klimaschutz im Zweifel Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen geben. 59 Prozent fordern, dass die nächste Regierung den Kohleausstieg beschließt. Bemerkenswert ist auch, dass diese emnid-Umfrage nicht etwa ein Umweltverband oder eine grüne Denkfabrik in Auftrag gegeben hat, sondern: die BILD am Sonntag, die darüber am 5. November berichtete.

—

Umweltgruppe Cottbus e.V.

Strasse der Jugend 94; 03046 Cottbus

+49 (0) 151.14420487

www.kein-tagebau.de

umweltgruppe@kein-tagebau.de

Sulfatwelle: Risiko größer als prognostiziert

Pressemitteilung von BUND Brandenburg und Kohleausstieg Berlin vom 20.09.2017

Im Brandenburger Landtag wurde heute der Entwurf des „Strategischen Gesamtplans zur Senkung der bergbaubedingten Stoffeinträge in die Spree und deren Zuflüsse in der Lausitz“ vorgestellt. Dazu erklären Axel Kruschat (BUND Brandenburg) und Oliver Powalla (Kohleausstieg Berlin):

„Der strategische Gesamtplan kommt den aktuellen Entwicklungen nicht hinterher. Das Megaprojekt Cottbuser Ostsee, in dessen Kippe Sulfatwerte von über 3000 mg/L gemessen werden, bleibt unberücksichtigt. Nur wer die Augen vor der Sulfatquelle Cottbusser Ostsee verschließt und allein die jetzigen Zuflüsse betrachtet kann Entwarnung für die Wasserwerke Briesen und Friedrichshagen geben. Mit dem Cottbusser Ostsee rücken die Höhepunkte der Sulfatwelle näher an Berlin heran, am höhergelegenen Messpunkt Wilhelmsthal wird deshalb keine verlässliche Risikoanalyse mehr möglich sein. Bereits heute liegen die Sulfatwerte der Spree deutlich über den Zielwerten von 200 mg/l. Wenn sich die Landesregierung damit zufrieden gibt, zusätzliche Sulfatfrachten nur überwiegend unter Kontrolle zu haben, ignoriert sie die Risiken für das Trinkwasser und den Gewässerschutz in Berlin und Brandenburg.

Die Landesregierung will die Ursachen der Sulfatbelastung nicht anfassen. Sie nimmt die Verschmutzung der Spree in Kauf und wird durch die Steuerung der Zuflüsse dafür sorgen, dass ihr Pegel weiter sinkt. Das Verursacherprinzip scheint in Brandenburg ausgesetzt zu sein. Die zukünftigen Kosten der Tagebausanierung sind mit dem Abkommen zwischen Bund und Ländern nur zu einem Bruchteil abgedeckt. Der Bergbaukonzern LEAG plant bereits einen neuen Tagebau, auch weil er sich weiter nicht an den Sanierungskosten beteiligen muss. Dabei stellt die Landesregierung selbst fest, dass die Reduzierung der Eisen und Sulfatbelastungen in den Lausitzer Fließgewässern eine Aufgabe bleibt, die vermutlich Jahrzehnte andauern wird. Umso wichtiger ist es, dass heute Sicherheitsleistungen von der LEAG eingefordert werden, anstatt die Kosten an die öffentlichen Haushalte weiterzureichen. Es müsste die Aufgabe eines strategischen Gesamtplans sein, die Kosten für Steuerzahler und Wasserverbraucher zu minimieren.“

[Lausitzer-kohle] Rundbrief: Batteriepläne, Grundsatzpapiere und Wasserprobleme

1. LEAG will Großbatterien bauen

2. Brandenburg und Sachsen beschließen ein Lausitz-Papier

3. Einstellung des Planverfahrens Jänschwalde-Nord rückt näher

4. Tagebau Jänschwalde wurde auf Grundlage falscher Wasser-Prognosen genehmigt

5. Cottbuser Tagebausee bleibt ungeklärtes Problem

6. Indirekte Braunkohle-Subventionen im Wassergesetz beenden

7. Gutachten „Die Deutsche Braunkohlenwirtschaft“

8. „politische Ökologie“ mit Ausgabe zum Kohleausstieg

9. Wir trauern um Hermann Graf Pückler

1. LEAG will Großbatterien bauen

Wie die Lausitzer Rundschau am 9. Juni berichtete, plant die LEAG, ab 2018 an einem noch nicht genannten Lausitzer Kraftwerksstandort einen Lithium-Ionen-Akku von 40-50 Megawatt Leistung zu installieren. Partner des Projektes sei Siemens, die Kosten lägen bei etwa 20 Millionen Euro. Regelungssysteme für einen flexiblen Kraftwerkspark könnten dem Artikel zufolge ein neues Geschäftsfeld für die LEAG werden. Im Kommentar der Zeitung ist davon die Rede, das Vorhaben werde „vielleicht den Braunkohlestrom etwas länger am Markt halten“.

Die Lokalseite Weißwasser der Rundschau vom 14. Juni legt nahe, dass der Standort das Kraftwerk Boxberg werden könnte: Der Boxberger Bürgermeister Achim Junker verweist darin auf den Willen der LEAG „die eigenen Alt-Industrieflächen des Kraftwerks Boxberg als Standort für industrielle Batteriegroßspeicher nutzen zu wollen“.

Speicherkapazitäten statt für Strom aus erneuerbaren Quellen für Braunkohlestrom zu verwenden ist grundsätzlich eine den Zielen der Energiewende entgegengesetzte Strategie. Eine 40 MW-Batterie wird aber auch nicht die Position des Lausitzer Kohlestrom auf dem Energiemarkt verändern können. Eher könnte sie die Verluste verringern, wenn die Kohlekessel nicht so schnell herunter- oder raufgeregelt werden können, wie es das Stromnetz erfordert. Um zu beurteilen, ob hier eine akzeptable Übergangslösung oder ein trojanisches Pferd gegen den Klimaschutz vorbereitet wird, werden wohl konkretere Informationen zu diesem Projekt nötig sein.

2. Brandenburg und Sachsen beschließen ein Lausitz-Papier

In ihrer gemeinsamen Kabinettssitzung in Großräschen am 13. Juni beschlossen die Regierungen von Brandenburg und Sachsen ein Grundsatzpapier zur Lausitz. Darin enthalten sind neben Überlegungen zur wirtschaftlichen und strukturellen Entwicklung der Region leider auch wieder die gewohnten Propaganda-Sprüche von der Unverzichtbarkeit der Braunkohle.

Gefordert werden darin für die Jahre 2019 bis 2024 „zusätzliche Bundesmittel in Höhe von 1,2 Mrd. € für die Unterstützung der Strukturentwicklung in der Lausitz“. Das wird als „Nachteilsausgleich“ bezeichnet, ohne zu benennen, im Austausch wofür man das Geld eigentlich fordert. Die Stilllegung aller alten 500MW-Blöcke in Jänschwalde und Boxberg müsste aus Sicht des Klimaschutzes im genannten Zeitraum erfolgen. Das würde entsprechende Bundesmittel auch durchaus rechtfertigen. Wahrscheinlich ist aber, dass die Kohlelobbyisten Woidke und Tillich das Geld einfordern und trotzdem jeden einzelnen Schritt des Braunkohleausstieges verzögern wollen, solange es geht. Dass „betroffenen Regionen wie der Lausitz ausreichend Zeit“ eingeräumt werden soll, ist jedenfalls eine absichtlich unkonkrete Formulierung, die als Legitimation für nahezu jede Blockade des Klimaschutzes missbraucht werden kann.

Die Behauptung, dass in der Lausitz 24.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt von der Braunkohle abhängen würden, haben die beiden Kabinette nicht belegt, sondern einfach mal beschlossen. Eine seriöse Untersuchung, die zu diesem Ergebnis käme, ist jedenfalls bisher nicht bekannt. (siehe unser Hintergrundpapier zu Arbeitsplatzzahlen). Dass Dietmar Woidke selbst noch am 3. November 2014 in der ARD von 30.000 Arbeitsplätzen sprach, zeigt nicht etwa, dass in den vergangenen zweieinhalb Jahren 6.000 Jobs verlorengegangen wären, sondern dass er nach Belieben irgendwelche hohen Zahlen in den Raum stellt.

3. Einstellung des Planverfahrens Jänschwalde-Nord rückt näher

In dieser Woche wurden den Mitgliedern des Brandenburgischen Braunkohlenausschusses drei Briefe der LEAG an das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung übermittelt, mit denen das Unternehmen die Änderungen durch das neue Revierkonzept noch einmal offiziell dem Land mitteilt.

Zu Jänschwalde-Nord werden dabei die schon am 31. März verbreiteten Texte wiederholt, ergänzt um den Satz „Unsere für die Eröffnung und im Rahmen des Braunkohlenplanverfahrens übergebenen Unterlagen sind damit hinfällig und wir regen an, das Braunkohlenplanverfahren einzustellen.“ Warum das Aufschreiben dieses Satzes zwei Monate gedauert hat, ist nicht erkennbar. Nun wird sich zeigen, in welchem Tempo die Landesplanungsbehörde reagiert und das Verfahren auch formell beendet.

Ein weiteres Schreiben stellt das Offenhalten von Welzow-Süd II bei Veränderung der Abbautechnologie im Teilfeld I dar, wie es bereits am 16. Mai im Braunkohlenausschuss dargestellt wurde (siehe Rundbrief vom 18. Mai 2017, Punkt 4).

4. Tagebau Jänschwalde wurde auf Grundlage falscher Wasser-Prognosen genehmigt

Ein drittes LEAG-Schreiben beschäftigt sich mit der Umplanung der Bergbaufolgelandschaft des Tagebaues Jänschwalde. Durch Aktualisierung der Grundwassermodelle habe man festgestellt, dass sich bei der bisherigen Planung (Taubendorfer See) die Europäische Hauptwasserscheide zwischen Nord- und Ostsee deutlich nach Westen verschieben würde. Daher würden nun besser drei einzelne Seen mit unterschiedlichem Wasserstand geplant. Allerdings kann das nur entweder bedeuten, dass die in den 1990ern erstellten Grundwasserprognosen des Tagebaubetreibers, denen alle Genehmigungen der heute laufenden Tagebau zugrunde liegen, falsch waren. Oder aber, dass Konzern und Behörden bisher wissentlich bleibende Schäden am Wasserhaushalt in Kauf genommen haben und erst jetzt Angst vor rechtlichen Konsequenzen bekommen. In jedem Fall gibt es der Grünen Liga nachträglich Recht, die über viele Jahre gegen die Unterlassung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bei der Tagebaugenehmigung geklagt hatte.

5. Cottbuser Tagebausee bleibt ungeklärtes Problem

Am 2. Juni erfolgte mit großem Pomp durch die brandenburgische Ministerin für Infrastruktur und Raumordnung der ersten Spatenstich für den „Cottbuser Ostsee“ – dessen Genehmigungsfähigkeit derweil noch ungeklärt ist. Mit dem Bau des Zulaufes werden erste Tatsachen geschaffen, aber eine Genehmigung des Tagebausees selbst ist noch nicht in Sicht. Der sogenannte Cottbuser Ostsee würde insbesondere das Problem der Sulfatbelastung in der Spree weiter verschärfen, das die Trinkwassergewinnung für Berlin gefährdet. In der Erörterungsversammlung im November 2016 hat die obere Wasserbehörde die vorliegenden Planungen als nicht genehmigungsfähig bezeichnet. Lediglich für den Zulauf hat die Landesbergbehörde nun einen vorzeitigen Maßnahmebeginn genehmigt. Die nachzureichenden Alternativenprüfungen könnten zu einer abermaligen Änderung der Planung und zu einer weiteren – dann der dritten – öffentlichen Auslegung des Antrages führen.

Ministerin Schneider war vor Jahren selbst als Braunkohleplanerin für den Tagebau Cottbus-Nord zuständig und hat mit Landschaftszerstörung und Zwangsumsiedlung Karriere in der Landesverwaltung gemacht. Es ist nur logisch, dass sie am 2. Juni das Grußwort sprach und die Fehler der Planung nicht erkennen kann.

Die Flutung riesiger Wasserflächen ist für den Tagebaubetreiber billiger als eine Rekultivierung als Forst- oder Landwirtschaftsfläche, unter anderem weil für das Flutungswasser nach Brandenburgischem Wassergesetz kein Cent bezahlt werden muss. Da bereits das Abpumpen des Grundwassers während des Tagebaubetriebes vom Wassernutzungsentgelt befreit war, wird der Bergbau hier offensichtlich gegenüber anderen Wassernutzern bevorteilt.

Hintergründe zum Tagebau Cottbus-Nord

Kritik am Cottbuser Ostsee

6. Indirekte Braunkohle-Subventionen im Wassergesetz beenden

Vor dem Landtag in Potsdam protestierten am 14. Juni mehrere Umweltorganisationen gegen die Begünstigung des Braunkohlebergbaus im Brandenburgischen Wassergesetz. Anlass war die Behandlung dieses Gesetzes im Umwelt-ausschuss. Unter dem Motto „Rettet unser Wasser – die Verursacher der Kohlever-schmutzung müssen zahlen“ versenkten Personen mit Masken von Ministerpräsident Woidke sowie Wirtschaftsminister Gerber symbolisch Steuergeld in einem Becken mit braunem Spreewasser.

Das Abpumpen des Grundwassers für Tagebaue ist nach § 40 des Wassergesetzes vom Wassernutzungsentgelt befreit. Für Kühlwasser, das von den Braunkohlekraftwerken in riesigen Mengen entnommen wird, wird nur ein sehr geringes Entgelt von 0,5 Cent/m3 fällig. Trinkwasser hingegen kostet 10 Cent. „Hinter den niedrigen beziehungsweise erlassenen Wassernutzungsentgelten versteckt sich eine riesige Subvention für die klimaschädliche und schmutzige Braunkohle. Brandenburg entgehen dadurch jährlich schätzungsweise 21 Millionen Euro.“, kritisiert Michaela Kruse vom BUND Brandenburg.

Die Lausitzer Tagebaue verursachen die seit Jahren angestiegene Belastung der Fließgewässer mit Sulfat und – vor allem langfristig beim Wiederanstieg des Grundwassers nach dem Kohleabbau – auch mit Eisenhydroxid (Ocker). „Die Wasserverschmutzung durch die Braunkohle verursacht Folgekosten über Jahrzehnte und bedroht die Trinkwassergewinnung aus der Spree für etwa eine Million Menschen. Bereits bei der Wasserentnahme muss Geld eingenommen werden, welches zur Verbesserung der Wasserqualität genutzt werden kann. Sonst bleiben die Steuerzahler oder Wasserkunden auf den Kosten sitzen“, erklärt René Schuster von der Grünen Liga Brandenburg .

„Neben der Befreiung von den Wasserentgelten wird der Bergbaubetreiber LEAG auch bei den notwendigen Mitteln für die Tagebausanierung privilegiert. Die Landesregierung hat bislang keine Sicherheitsleistungen erhoben. Da zu befürchten ist, dass die LEAG im Falle einer Insolvenz ihren finanziellen Pflichten nicht mehr nachkommen kann, sollten die nötigen Gelder – mindestens drei Milliarden Euro – jetzt dringend öffentlich gesichert werden“, ergänzt Oliver Powalla von Kohleausstieg Berlin.

In der Diskussion über die Wassernutzung und den Wasserschutz in Berlin und Brandenburg dürfe es nicht nur darum gehen, Verschmutzungen nachträglich zu beheben. „Die Planungen für den Tagebau Welzow-Süd II sollten sofort aufgegeben werden, da sie energiewirtschaftlich keinen Sinn mehr haben. Im gemeinsamen Landesentwicklungsplan müssen Ministerpräsident Woidke und Bürgermeister Müller neue Tagebaue verbindlich ausschließen, um weitere Verschlechterungen der Wasserqualität zu vermeiden“, fordert Julius Schröder von Greenpeace Berlin.

Diese Forderungen finden sich auch in der Petition „Rettet unser Wasser – Neue Tagebaue ausschließen“ an die Brandenburger Landesregierung und den Senat von Berlin. (Gemeinsame Pressemitteilung von Greenpeace Berlin, Grüne Liga Brandenburg, Kohleausstieg Berlin und BUND Brandenburg – gekürzt, Fotos: Kess)

7. Gutachten „Die Deutsche Braunkohlenwirtschaft“

Im Auftrag von Agora Energiewende und der Europäischen Klimastiftung hat das Öko-Institut in der Studie „Die Deutsche Braunkohlenwirtschaft“ den Kenntnisstand zu historischen Entwicklungen, Ressourcen, Technik, wirtschaftlichen Strukturen und Umweltauswirkungen zusammengefasst. Das Gutachten ist hier veröffentlicht.

8. „politische Ökologie“ mit Ausgabe zum Kohleausstieg

Der oekom-Verlag hat in der Reihe „politische Ökologie“ ein „Kursbuch Kohleausstieg – Szenarien für den Strukturwandel“ veröffentlicht. Es enthält unter anderem Beiträge von Sebastian Zoepp, Felix-Christian Matthes, Dirk Jansen und Gerd Rosenkranz und ist für 17,95 Euro beim Verlag erhältlich.

9. Wir trauern um Hermann Graf Pückler

Am 18. Mai verstarb Herrmann Graf Pückler im Alter von 77 Jahren. In den zahlreichen Nachrufen nur selten und höchstens am Rande erwähnt ist seine entschiedene Gegnerschaft gegenüber neuen Tagebauen in der Lausitz. Es war ein medialer Paukenschlag, als er im Herbst 2007 angesichts der Tagebauplanungen des Landesregierung mit dem Entzug der Namensrechte für die internationale Bauausstellung „Fürst-Pückler-Land“ drohte. Auch in den Jahren danach blieb er dem Thema treu, sprach immer wieder die negativen Folgen für die Forstwirtschaft viel offener aus, als ein beim Land angestellter Förster das könnte. Das breite politische Spektrum des Lausitzer Braunkohlewiderstandes verdankt dem Unternehmensberater mit CSU-Parteibuch eine wichtige Stärkung im konservativen Bereich.

--

Umweltgruppe Cottbus e.V.

Strasse der Jugend 94; 03046 Cottbus

+49 (0) 151.14420487

www.kein-tagebau.de

umweltgruppe@kein-tagebau.de

Online-Petition: Rettet unser Wasser – neue Tagebaue ausschließen

Die Versalzung der Spree und andere Langzeitfolgen des Kohlebergbaus sind schon heute kaum zu beherrschen und für Jahrzehnte mit hohen Kosten verbunden. Die Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) strebt trotzdem an, noch einen neuen Braunkohletagebau zu eröffnen. Durch die Neuaufstellung des Gemeinsamen Landesentwicklungsplans von Berlin und Brandenburg haben wir jetzt die Chance, weitere Tagebaue verbindlich auszuschließen. Der Schutz des Trinkwassers muss außerdem vom Bergbaukonzern als Hauptverursacher der Sulfatbelastung bezahlt werden. Fordern Sie deshalb mit uns Ministerpräsident Woidke, Bürgermeister Müller und die zuständigen Regierungsmitglieder auf:

1) Neue Tagebaue in der gemeinsamen Landesplanung verbindlich auszuschließen, damit keine neuen Quellen für Sulfat und Eisenocker entstehen.

2) Die zuständige Bergbaubehörde anzuweisen, die Sanierungsgelder der LEAG öffentlich zu sichern. Alle Kosten für die Tagebausanierung, bei der auch die Wasserqualität der Spree zu schützen ist, sind nach dem Verursacherprinzip aufzubringen.

Die Petition kann auf der Plattform WeAct unterzeichnet werden:

https://weact.campact.de/petitions/rettet-unser-wasser-neue-tagebaue-ausschliessen-1

Mit freundlichen Grüßen,

Kohleausstieg Berlin, Grüne Liga Berlin, Grüne Liga Brandenburg, BUND Berlin, BUND Brandenburg (die Initiator*innen) und NaturFreunde Berlin